Sejak dicanangkannya

kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu

mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi

sipil makin marak tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak

memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu

menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai dengan

pelayanan hak-hak sosial dasar.

Banyak cara

telah ditempuh. Selain memanfaatkan jalur formal kebijakan, biasanya

gerak dinamik lokal diisi juga memilih strategi advokasi melalui pengorganisasian

warga, mengangkat isu-isu populis. Pilihan advokasi dilakukan dalam

tiga model: (1) pendekatan diplomasi; (2) pengembangan wacana kritis;

sampai dengan (3) pengorganisasian masyarakat. Dalam rentang perubahan

pada babak awal reformasi, pilihan pengorganisasian masyarakat sering

ditempuh oleh para aktivis, sebagai bagian dari episode merintis pondasi

dan membangun tembok bagi demokrasi lokal, yang telah lama menjadi harapan

sejak reformasi dideklarasikan.

Sementara,

berkenaan dengan peran pemerintah daerah, sejumlah perubahan juga patut

disyukuri. Merujuk bermacam riset mengenai local governance

reform, telah memberikan informasi-informasi positif. Sekurang-kurangnya

pada aras formal kelembagaan, juga regulasi, telah banyak inisiatif-inisiatif

awal oleh pemerintah yang makin tumbuh. Hal itu dapat digolongkan sebagai

respon atas tuntutan perubahan yang dikawal para CSO (civil

society organisation), maupun sebentuk political

will yang lahir dari teknokratisasi pemimpin daerah. Dapat disebutkan

misalnya: terbentuknya peraturan-peraturan daerah (Perda) berkaitan

dengan partisipasi sipil dalam kebijakan publik, pembaharuan tata kelola

perijinan dan pelayanan masyarakat, transparansi dan partisipasi dalam

perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta yang paling aktual adalah

inisiatif perubahan anggaran yang berpihak pada kaum miskin atau yang

dikenal dengan reformasi social policy (pendidikan dan kesehatan).

Meskipun pada

aras masyarakat sipil dan negara telah dicapai kemajuan positif, banyak

catatan penting di seputar kendala tak bisa dielakkan. Perubahan yang

berlangsung sejauh ini, tidak berarti secara otomatis berujung pada

implementasi yang konsisten sesuai koridor normatif. Perubahan tata

kelembagaan yang berlangsung secara radikal, khususnya di bidang politik

formal, dibarengi sejumlah bukti keadaan sosial ekonomi masyarakat yang

menunjukkan fakta berlawanan. Jerit keluh warga terkait problem-problem

sosial ekonomi, masih terus terdengar. Bahkan makin keras. Demokrasi

politik belum membuahkan kesejahteraan.

Berbagai langkah

politik warga membendung dan mengatasi segala macam masalah itu, memang

bukan pekerjaan mudah. Pengalaman pahit makin merisaukan masyarakat,

terutama banyaknya pengingkaran agenda reformasi. Kerisauan dan sinisme

makin mencuat, menyaksikan berbagai jebakan pragmatisme yang selalu

menghantui irama dan dinamika lokal. Kemerosotan kepercayaan makin berlangsung

saat reproduksi ketegangan antar kelompok sipil dalam advokasi kebijakan

makin menebal, yang seringkali diiringi sikap dan tindakan yang saling

berbenturan. Propaganda buruk antar aktivis muncul, meski hanya berkutat

pada perbedaan pilihan strategi, tanpa ditopang komunikasi antar mereka.

Perselisihan tanpa kompromi dan negosiasi, justru mengurangi energi

bagi bangunan konsistensi kesadaran dalam perjuangan.

Meningkatnya

derajat partisipasi formal, yang didorong dalam sketsa demokratisasi

lokal, nampaknya belum berkorelasi positif dengan derajat perubahan

kebijakan secara nyata. Bahkan partisipasi itu, seringkali terjebak

dalam formalisasi. Menyangkut perencanaan pembangunan dan penganggaran,

sesungguhnya secara normatif telah tertuang beberapa regulasi. Sebut

saja misalnya, berkenaaan dengan musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang), yang mensyaratkan pendekatan partisipasi, telah diatur

melalui UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan daerah.

Partisipasi

dalam perencanaan pembangunan, yang diatur dalam dua regulasi tersebut,

ternyata membentur proses penganggaran daerah. Proses penganggaran ini

mengikuti regulasi yang khusus mengaturnya, yaitu UU No 17/2003 tentang

Keuangan Negara dan UU No 33/2004 tentang perimbangan dana pemerintah

pusat dan daerah. Meski kehendak regulasi berupaya mengintegrasikan

proses perencanaan dan penganggaran, namun dalam praktiknya yang sering

terjadi di banyak daerah adalah disconnection antara hasil Musrenbang

kabupaten dengan posting alokasi belanja anggaran. Hasil Musrenbang

dalam bentuk daftar skala prioritas (DSP), tidak dijadikan referensi

nyata dalam posting alokasi anggaran oleh tim anggaran pemerintah daerah

(TAPD) dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Karena itu, bisa disadari

bahwa anggaran daerah cenderung disusun secara oligarkis oleh eksekutif

dan legislatif, sehingga tidak bisa disentuh (untouchable) oleh

partisipasi masyarakat.

Padahal, Permendagri

nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui akses informasi yang seluas-luasnya tentang

keuangan daerah. Dalam cara pandang kritis, terjadinya elitisasi dan

oligarki proses perencanaan dan penganggaran, berakibat pada kecenderungan

formalisasi Musrenbang yang tidak bisa dijadikan tolok ukur perencanaan

yang partisipatif dan transparan. Wajar saja, jika akhirnya output Musrenbang

dan penganggaran, dalam bentuk APBD, tidak sesuai harapan. Hal ini biasanya

tercermin dari, besaran partispasi warga dalam Musrenbang tidak berkorelasi

positif atas alokasi anggaran yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat.

Apalagi, di

sejumlah kasus menunjukkan modus-modus perilaku aktor-aktor yang memanfaatkan

secara informal proses kebijakan perencanaan maupun penganggaran, yang

menerobos jalur formal (prosedural). Tidak mengherankan, jika akhirnya

arena penganggaran memperlihatkan dua gerak sirkuit: arus formal dan

informal dalam mempengaruhi kebijakan perencanaan dan penganggaran,

yang berujung pada abainya kepentingan masyarakat luas, apalagi kelompok

marginal. Kontestasi formal seringkali berbeda dengan geliat penetrasi

aktor-aktor informal, termasuk jaringan agencies dalam institusi

pengambil kebijakan. Disanalah, tidak jarang senantiasa muncul ”penumpang

gelap” kebijakan, yang mendistorsi kebijakan.

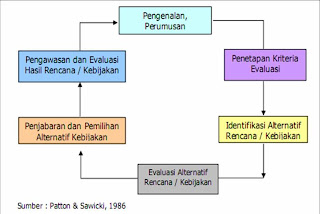

Skema perencanaan

dan penganggaran semestinya mensyaratkan perpaduan antara pendekatan

teknokrasi, politik dan partisipasi. Kaitan antar pendekatan tersebut

merupakan konstruksi demokratisasi kebijakan. Namun faktanya, kecenderungan

modus perencanaan dan penganggaran daerah masih bersifat terlalu teknokratis-politis,

tidak diimbangi dengan aspek partisipasi yang nyata. Sebagai ukuran,

bahwa di setiap hasil Musrenbang yang diolah pada tingkat SKPD, selalu

mengalami pemangkasan di lintasan eksekutif. Apalagi, pada fase penganggaran,

senantiasa absen dari pantauan dan keterlibatan warga. Tahap krusial

yang perlu diperhatikan, karena sekaligus menjadi titik strategis penentu

perencanaan, tidak lain ada pada tahap perumusan program/kegiatan SKPD

yang dikoordinasi Bappeda.

Proses dan

rute dari bawah, sesungguhnya sangat bergantung bagaimana pembahasan

masuk dalam sistematisasi dan rasionalisasi dalam kacamata SKPD yang

didalamnya terjadi “interaksi” sekaligus pertarungan antar sektoral.

Arena ini, memang sebagian besar memiliki modus yang sama mengenai kecenderungan

para kepala dinas memperjuangkan segala usulan masing-masing instansi

berbasis keinginannya. Silang kepentingan dengan nalar teknokratik,

berproses dengan (cenderung) mengabaikan segala dokumen usulan dari

hasil Musrenbang. Bahkan tragisnya, produk perencanaan teknokratik tersebut

meninggalkan koherensinya dengan RPJMD, Renstra, maupun Renja SKPD.

Hal itu bisa terjadi karena mekanisme perencanaan pembangunan telah

“terbakukan dalam sangkar birokratik”.

Perangkat kelembagaan

dan mekanisme perencanaan jika sudah memasuki area kabupaten, daftar

usulan dari hasil Musrenbang mengalami penyusutan secara sistematik,

dengan tergantikan oleh bermacam skema yang berasal dari dinas-dinas

(SKPD). Hal semacam ini memperlihatkan terjadinya gap (kesenjangan),

antara model perencanaan dari bawah berbasis spasial (desa), yang menunjukkan

pendekatan partisipasi, berhadapan dengan model perencanaan berbasis

sektoral (daerah/kabupaten), yang mencerminkan teknokratisasi. Salah

satu akar penyebab kesenjangan, sebagaimana disinyalemen banyak kalangan,

bahwa jika perencanaan desa (dari bawah) itu masih melekat dalam perencanaan

daerah, sebagaimana diatur dalam tata kelembagaan Musrenbang, kemungkinan

berlanjutnya dominasi kabupaten akan terus berlangsung. Secara hipotetis

dapat dikatakan, set up tata kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah, senantiasa menjadi perangkap formalisasi partisipasi dan hanya

memperkuat dominasi SKPD.

Secara teoritik,

anggaran belanja daerah merupakan instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan

roda kekuasaannya. Dalam skema kebijakan, keputusan alokasi sumber daya

untuk berbagai keperluan berupa pengeluaran setiap tahunnya, tercermin

pada APBD. Dalam prakteknya, anggaran belanja daerah tak terlepas dari

sejumlah kepentingan yang harus diakomodasi, sekaligus menjadi mediasi

berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks demikian, kebutuhan atau

kepentingan itu seringkali memiliki bobot prioritas yang relatif sama.

Dari sanalah diperlukan pilihan-pilihan memutuskan mana yang akan didanai

terlebih dahulu. Tidak heran jika atas pertimbangan itu pada akhirnya

berbagai pihak dan kelompok kepentingan akan berebut pengaruh di dalam

memutuskan alokasi anggaran belanja daerah.

Anggaran belanja

daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah.

Dalam perspektif mikro, kebijakan anggaran belanja daerah adalah merupakan

keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah.

Sebagai keputusan politik, kebijakan anggaran belanja daerah sering

melalui proses politik yang panjang dan kompleks. Prosesnya meliputi

tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang

atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, baik sebagai perencana, pelaksana

maupun penerima manfaat kebijakan anggaran belanja daerah. Sementara

dalam khasanah makro tata pemerintahan demokrasi, kebijakan anggaran

belanja daerah merupakan mandat politik warga (citizen political

mandate) atas sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga

pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas

pengelolaan anggaran. Sifat otoritatif pemerintah demikian tentu hanya

berlaku sepanjang pemerintah daerah mampu melaksanakan alokasi atau

distribusi anggaran berdasarkan nilai-nilai kepentingan warga.

Kombinasi dua

perspektif setidaknya telah terefleksikan pada muatan Undang-undang

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pada Pasal 3 dinyatakan

bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Artinya, selain proses kebijakan

penganggaran mengacu kepada prinsip-prinsip teknokratis, lebih dari

itu yang patut digaris bawahi adalah adanya proses politik dan partisipasi

warga.

Dalam pengertian

yang luas, anggaran memiliki fungsi distributif, yang diartikan bahwa

suatu anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai

fungsi alokasi sumberdaya, anggaran harus diarahkan untuk menciptakan

lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan efektivitas

dan efisiensi perekonomian. Untuk itulah, penyusunan anggaran harus

mempergunakan prioritas kebutuhan dasar bagi masyarakat, apa yang akan

dipenuhi, memperkirakan sumber daya yang dimiliki pada tahun yang akan

datang, pelayanan atau pembangunan apa yang akan diberikan pemerintah

untuk satu tahun ke depan.

Anggaran belanja

daerah mempunyai beberapa karakteristik yang membuat anggaran itu sarat

dengan masalah-masalah politik. Pemerintah daerah menyusun anggaran

itu secara teknis dengan kriteria efesiensi dan profesional. Biasanya

pejabat-pejabat penyusun itu mempunyai pendidikan yang khusus mendalami

masalah-masalah anggaran, tetapi kadang-kadang perhitungan-perhitungan

yang telah disusun secara teknis dan profesional itu sulit disajikan

secara rasional, karena adanya intervensi dari unsur-unsur politik.

Di sini berhadapan antara penyusun anggaran yang profesional dengan

para politisi yang bekerja dengan pertimbangan politik. Dengan kata

lain, terdapat batasan antara keputusan-keputusan yang bersifat teknis

dari para penyusun anggaran, dan bersifat politis dari para politisi

atau anggota legislatif.

Diantara anggota

legislatif yang mewakili rakyat itu, sering terjadi konflik diantara

mereka sendiri. Jadi konflik bukan terjadi antara anggota legislatif

dan penyusun anggaran atau pemerintah saja, tetapi juga dapat terjadi

dikalangan dewan legislatif. Anggota legislatif itu mewakili kelompok-kelompok

masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, antara lain

kelompok-kelompok ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Dengan demikian dikalangan

legislatif itu, tidak heran apabila disatu pihak memperjuangkan anggaran

untuk golongan pengusaha yang sudah mapan.

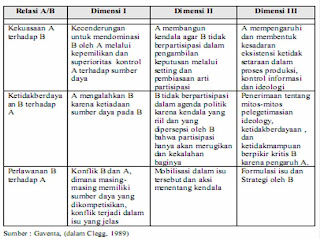

Dimensi politik

dan kepentingan dalam perumusan kebijakan publik merupakan sebuah hal

yang lazim terjadi di Indonesia termasuk dominasi elite kekuasaan di

dalam mempengaruhi perumusan kebijakan. Pengaruh politik dalam anggaran

bukan hanya pada penyusunannya, tetapi juga pada prosesnya. Proses anggaran

yang dimaksud adalah dari mulai tingkat usulan sampai ke pelaksanaan

dan penilaian. Pada proses inilah unsur-unsur politik itu banyak bermain

atau berperan. Pada akhirnya, kebijakan banyak dianggap sebagai sebuah

upaya mempertahankan kekuasaan.

Formulasi kebijakan

perencanaan merefleksikan sebuah gugatan terhadap peran elit kekuasaan

yang memegang kendali utama dalam proses perumusan kebijakan yang akan

menentukan masa depan banyak pihak; bukan hanya negara/daerah sebagai

sesuatu yang pasif namun, masyarakat sebagai sesuatu yang aktif termasuk

masa depan negara/daerah.

Dalam perspektif produk kebijakan, perencanaan daerah merefleksikan sebuah gugatan terhadap sisi kelayakan dan rasionalitas atas substansi kebijakan perencanaan. Berangkat dari fenomena yang telah digambarkan, dengan segenap kekuatan pada derajat analisis pengalaman, penelitian formulasi kebijakan berusaha menginterpretasikan persoalan pada proses perencanaan (formulasi) dan kelayakan substansi perencanaan (produk) dari kebijakan perencanaan. Tentu bukan bermaksud replikasi, atau universalisasi. Segala keterbatasan yang dikandungnya, memberi harapan pula untuk kritik dan input, agar setiap upaya perubahan pada level proses selalu bermakna, andai belum menghadirkan perubahan langsung dalam waktu pendek. Pengetahuan dengan basis pengalaman yang terakumulasi dari manapun, semoga kian mencerahkan sesama.